はじめに

前回の記事では、DEX(分散型取引所)・Liquidity(流動性提供プロトコル)の概要・メリット・課題などの他に、DEXトップの取引ボリュームを持つIDEX、DEXのためのプロトコルである0x、分散型トークン販売所のKyber Network(Kyber Swap)について紹介しました。本記事では、これまで紹介してきた3つのプロジェクトに加え、もう3つのプロジェクトについて解説し、各プロジェクトを比較・分類します。

・Bancor Protocolの概要

Bancorでは「トークンの準備金」をスマートコントラクトにプールしておく仕組みで流動性を保っています。そしてトークンリレーという方式で、自動アルゴリズムで交換レートが算出されるDEX機能も果たしています。

ただし、Bancorの仕組みは非常に難解な内容となっています(具体的な解説は割愛します)。詳細な仕組みは以下の記事が参考になります。

具体的には複数の地域通貨をBancorのネットワーク内で即時交換(トークンリレー)可能にしたことで、貧困地域の経済発展を支えています。これはBancorがただのDEXではなく、社会課題解決にも応用可能な流動性提供プロトコルだということを証明しています。

・Airswapの概要

ですが明確にはインデクサーと呼ばれる仲介人がいて、トークンを交換したい2者を繋いでくれる役割を担っています。インデクサーのインセンティブは手数料です。

Airswap上で交換したいトークンの需要が一致したユーザー同士は、その後プライベートに交換レートを交渉することができます。このモデルは外部から取引情報を知られることがないためセキュリティが高いです。

そしてAirswapもDAppsに組み込むことが可能です。実際にBloomというアプリケーションを使うと、Bloomプラットホーム上の独自トークンを購入する際にAirswapのインターフェイスが表示され、即時でトークンの交換が行えます。

ただし、他のプロトコルと比較すると、やや流動性の低さが感じられます。

・Uniswapの概要

下記画像(ETH Locked in DeFi)は、DeFiのプロトコル(DEX以外のものもある)のスマートコントラクトにロック(デポジット)されているETHの量を表したグラフです。比較対象にDEXがあるわけではありませんが、DeFiエコシステムにUniswapが与えた衝撃を知ることができます。

流動性提供者はスマートコントラクトに自身の保有するトークンを預けることで、交換手数料の利益を分配してもらうことができます。実は前回解説したKyberにも、リザーバーにトークンを預けて利益分配を受ける流動性提供者がいました。

しかし、UniswapはKyberとは異なり、リザーバーのような役目はおらず、かつ価格決定メカニズムはBancorに近い交換レート決定アルゴリズムを採用しています。

興味深い点は、UniswapはBancorや0x、Kyberなど他のプロジェクトとは異なりICOは行なっておらず、独自トークンの発行すら行なっていないという点です。したがって、現在0xが悩んでいるような、UXを毀損するようなトークン設計に悩む必要もありません。

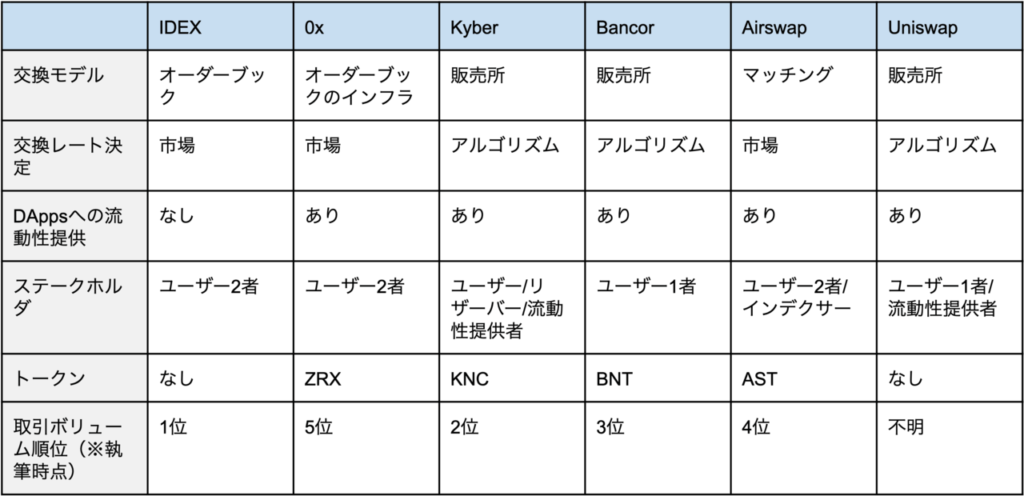

・DEX/流動性Protocol比較表

以下の比較表は、これまで解説してきたDEX/流動性プロトコルの違いを表したものです。このように見てみると、所々でシステムが微妙に異なり、お互いに流動性を獲得すべく凌ぎを削っているということがわかります。

しかし、仕組みとしては魅力的で、かつCoincheckやZaifのようなハッキングリスクも少ない分散的取引所といえど、まだまだ問題は山積しています。本記事では述べきれていない事も多いため、気になった方はぜひ実際にDEXを利用していただくことをお勧めします。

DEX/流動性プロトコルはDeFiにとっては欠かすことのできないインフラです。なぜならDeFiエコシステム内で利用するトークンに流動性が足りない場合、そのトークンの需要は落ちてしまい、結果的にDAppsの利用を減少させてしまうからです。

DeFiのDAppsに組み込めるのは、スマートコントラクトをもつこれらのDEXのみです。したがって、DeFiの発展はDEX/流動性プロトコルの発展であるとも考えられます。